生後4ヶ月を迎えた赤ちゃんの授乳リズムに悩むママ・パパは少なくありません。昼夜の区別が少しずつつきはじめるこの時期、授乳間隔や回数、母乳やミルクの量が適切なのか不安になる方も多いはずです。

この記事では、授乳スタイルごとの目安や成長の目安、睡眠との関係、授乳間隔が安定しないときの対処法を詳しく解説します。正しい知識と具体的な対策を知ることで、赤ちゃんとの生活に自信と安心を持てるようになります。毎日の育児に迷ったときに、そっと背中を押してくれる記事となることを目指します。

生後4ヶ月の赤ちゃんの発育と授乳リズムの基本

生後4ヶ月になると、赤ちゃんの身体的な発達とともに授乳間隔や睡眠リズムにも変化が見られるようになります。この時期は、「昼と夜」の区別が少しずつつきはじめるタイミングであり、親子ともに生活リズムを整える大切な時期でもあります。

ここでは、体重や成長曲線、睡眠サイクル、昼夜の区別、赤ちゃん個人差の現れ方など、授乳リズムを考えるうえで知っておきたい基本を解説します。

生後4ヶ月の時期の体重・身長と成長曲線の目安

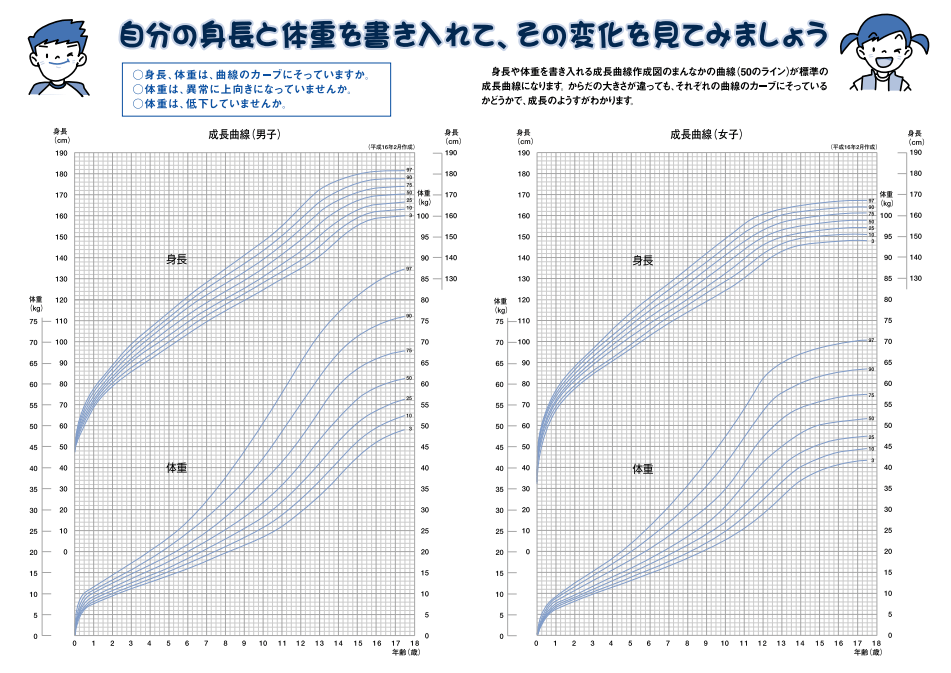

生後4ヶ月の赤ちゃんは個人差はあるものの、平均的には体重が出生時の約2倍ほどになります。身長も出生時より10〜15cm程度伸びてくるため、成長曲線に沿って順調に育っているかを確認することが大切です。

- 男の子:体重6.4~7.4kg、身長62~66cm

- 女の子:体重5.9~6.9kg、身長60~65cm

引用元:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/02/dl/s0219-3b.pdf

成長曲線は母子手帳に掲載されているので、定期的にチェックしながら急な増減がないか確認しましょう。体重の増加が緩やかすぎる場合は、授乳量や授乳方法の見直しが必要になることもあります。

赤ちゃんの睡眠サイクルと授乳の関係

生後4ヶ月頃は、赤ちゃんの1日の睡眠時間が13〜16時間前後に安定してきます。昼寝は2〜3回程度、夜間に5〜6時間連続で眠れる子も出てくる時期です。

しかし、赤ちゃんによっては睡眠の区切りがまだはっきりせず、夜中の授乳が必要なこともあります。授乳と睡眠の関係は密接で、寝る前の授乳によってリラックスしやすくなる反面、頻繁な授乳で夜間に何度も起きる原因にもなります。睡眠リズムを安定させるには、昼間の活動量や授乳タイミングの見直しも有効です。

昼夜の区別が始まるタイミングとは

この時期の赤ちゃんは、昼と夜の明るさや音の違いに敏感になってきます。朝にカーテンを開けて陽の光を浴びる、夜は部屋を暗く静かにするなど、生活の中でメリハリをつけることで昼夜の感覚が育ちます。

昼夜の区別がはっきりしてくると、夜間の授乳回数が減ってくる傾向にあります。反対に、日中に長く眠りすぎると夜に目が冴えてしまい、夜泣きや頻繁な授乳の原因になることもあります。日中の授乳と睡眠のバランスを意識することが、夜間の安定につながります。

リズムが整い始める子とそうでない子の違い

赤ちゃんによっては、生後3ヶ月頃からすでに授乳リズムが整っている子もいれば、生後5ヶ月になっても頻繁に授乳を求める子もいます。この違いは、性格や体質、母乳・ミルクの飲み方、満腹感の感じやすさなど多くの要因が影響しています。

大切なのは、他の赤ちゃんと比較するのではなく、わが子のペースを見極めることです。「なぜうちの子だけ…」と焦らず、赤ちゃんの欲求に合わせた柔軟な対応が必要です。少しずつリズムが整っていくプロセスそのものが大切だという視点で見守っていきましょう。

授乳間隔の目安を授乳スタイル別に解説

生後4ヶ月の授乳は、赤ちゃんの発育状況や家庭の育児方針によってスタイルが異なります。完母(完全母乳)・混合・完ミ(完全ミルク)といった授乳方法ごとに、適切な授乳間隔や量、注意点も変わってきます。

ここでは、授乳スタイル別にそれぞれの目安やリズムの整え方を詳しく紹介します。ご自身の育児スタイルに合った参考情報を見つけて、不安を少しでも軽減していきましょう。

完母の場合の授乳間隔と回数の目安

完全母乳(完母)育児の場合、赤ちゃんは消化が早いため、授乳間隔が短くなる傾向があります。生後4ヶ月では平均して3〜4時間ごとに1回、1日6〜8回程度の授乳が一般的です。

- 夜間授乳は1〜2回あるケースが多く、日中の回数に変動が出やすいです。

- 母乳の出や質にもよりますが、赤ちゃんが満足していれば片乳5〜10分ずつでも問題ありません。

注意点として、おっぱいの量が足りているか不安になりやすい時期です。赤ちゃんが授乳後に満足して眠るか、排尿回数が6回以上あるかなどのサインを確認することで、必要量が足りているかを見極めることができます。

混合育児のタイミングとミルクの量のバランス

混合育児では、母乳とミルクの両方を活用することで、育児の負担を調整しやすいメリットがあります。ただし、バランスのとり方を間違えると、どちらかの量が過多になることもあるため、計画的な授乳が重要です。

- 母乳→ミルクの順で与えると、赤ちゃんの吸啜意欲(きゅうてついよく)を保ちながらミルク量を調整できます。

- ミルクの目安量は1回あたり80〜120ml程度。母乳の出具合によって増減を調整してください。

授乳間隔は、母乳+ミルクの1セットで3〜4時間程度を目安にします。母乳だけで満足しない場合の補足として使う意識で進めるのが基本です。ベビースケールがあれば、母乳後の体重変化を確認してミルク量を調整するのもおすすめです。

完ミ育児での授乳間隔と哺乳瓶・乳首選びのポイント

完全ミルク(完ミ)育児では、ミルクが消化に時間がかかるため、授乳間隔がやや長めになる傾向があります。生後4ヶ月の赤ちゃんでは3.5〜4時間おき、1日5〜6回が一般的です。

ミルクの量は、体重や個人差に応じて1回あたり160〜200mlが目安となります。

| 体重(kg) | 1回のミルク量(ml) | 1日の回数 | 合計量(ml) |

| 6kg | 160ml | 6回 | 960ml |

| 7kg | 180ml | 6回 | 1080ml |

哺乳瓶や乳首は、吸いやすさ・乳首のサイズ(S→Mなど)・流量の変化にも注意が必要です。月齢に合ったサイズを選ぶことで、赤ちゃんが適切なペースで飲めるようになり、授乳時間の安定にもつながります。

授乳間隔があかない原因とその対策

「さっき授乳したばかりなのに、また欲しがる…」そんな悩みを抱えるママ・パパも多いのではないでしょうか。授乳間隔が思うようにあかない背景には、さまざまな理由が隠れています。赤ちゃんの性格や体調、母乳やミルクの飲み方に原因がある場合もあれば、環境的な要因が影響することも。

ここでは、よくある原因を深掘りし、それぞれのケースに応じた具体的な対策をご紹介します。

満腹感を得にくい赤ちゃんの特徴

生後4ヶ月の赤ちゃんでも、飲む量の割に満腹感を感じにくいタイプの子がいます。このような赤ちゃんには以下の特徴があります。

- 授乳後もぐずったり泣いたりする

- 短時間で飲み終えるがすぐにまた欲しがる

- 哺乳中に集中できず、周囲が気になって飲み残す

こういった場合は、授乳環境を静かにして集中できるように整えるのが第一歩です。母乳育児では片乳だけで終わらせず、両方しっかり与えるようにするのも有効です。ミルクの場合は乳首のサイズや流量を調整し、赤ちゃんの飲むスピードに合ったものを選ぶことがポイントです。

ミルクや母乳の飲み方・飲む量に問題がある場合

赤ちゃんの哺乳の仕方に偏りや問題があると、十分な量を飲めずに頻繁に授乳を求めることがあります。以下の点をチェックしてみましょう。

- 乳首や哺乳瓶の吸い付きが浅い・ずれている

- 飲んでいる途中で疲れてしまう

- 吐き戻しが多く、実際に飲めている量が少ない

これらの場合は、授乳姿勢の見直しや乳首のサイズ変更、授乳中の小休止を取り入れることで改善することがあります。また、頻繁に吐き戻す場合は、胃の未熟さだけでなくアレルギーの可能性もあるため、小児科での相談をおすすめします。

寝ぐずり・夜泣きが原因で授乳間隔が乱れるときの対処法

夜間に寝ぐずりや夜泣きが多いと、赤ちゃんは安心を求めて頻繁に授乳を欲しがることがあります。これが続くと、授乳間隔が乱れて親の負担も大きくなります。

- 寝る前にしっかり授乳し、満腹にしておく

- お腹が空いていない場合は、抱っこやトントンなど別の安心手段を試す

- 寝室の環境を見直し、暗さや静けさを保つことで睡眠の質を上げる

重要なのは、すべてを授乳で対応しないことです。夜間の対応にバリエーションを持たせることで、赤ちゃんも「泣けばすぐに飲める」というパターンから離れ、少しずつ授乳間隔が安定してくることがあります。

授乳間隔が長くなるときに気をつけたいこと

生後4ヶ月になると、赤ちゃんによっては授乳間隔が4〜5時間と長くあくこともあります。一見すると手がかからなくなったように思えますが、実は注意すべきポイントも多く存在します。

ここでは、授乳間隔が長くなったときの見守り方、体重や母乳量の確認方法、母乳不足のサインなど、安心して授乳間隔を延ばすためのチェックポイントをご紹介します。

赤ちゃんがよく眠るときの見守りポイント

赤ちゃんがよく眠ってくれるのはうれしいことですが、長時間の睡眠が原因で授乳回数が減りすぎると、栄養不足につながる可能性もあります。次のようなポイントを意識して観察しましょう。

- 授乳間隔が5時間以上続く場合は、一度起こして授乳する

- 眠っていても体重が順調に増えていれば、問題のない場合も多い

- 眠りすぎによる脱水を防ぐため、日中の水分補給(母乳・ミルク)を意識する

授乳間隔の変化は一時的なこともありますが、数日間続く場合は医療機関に相談するのも安心です。

ベビースケールで授乳量や体重を確認する習慣

授乳間隔が長くなると「ちゃんと飲めているのか」「体重は足りているのか」と不安になるものです。そんなときに役立つのがベビースケールです。

授乳前後の体重差を測ることで、母乳やミルクの飲み取れ量がわかります。特に母乳育児の場合、見た目では量が判断しづらいため、数値で確認できるのは安心につながります。

| チェックするタイミング | 確認すること |

| 授乳前と授乳後 | 飲んだ量(20〜150g程度) |

| 1週間ごと | 総体重の増減(100g〜200g以上) |

| 排尿回数(1日) | 6回以上あるか |

ベビースケールはレンタルも可能なので、一時的にでも取り入れることで育児の不安が軽減されるでしょう。

母乳が出ているか不安なときに確認したいサイン

母乳の出具合に不安を感じたときは、次のような赤ちゃんの様子やママの体のサインに注目してみてください。

- 赤ちゃんが授乳後すぐに泣き出す

- 授乳中に頻繁に乳首を離す

- おっぱいが張らない、乳房の変化を感じない

こういったサインが見られたら、授乳回数を少し増やしてみる、搾乳を試す、乳頭マッサージを取り入れるといった対策が効果的です。また、食事や水分の摂取、ストレスの管理も母乳量に関係します。

必要以上に不安を抱え込まず、助産師や母乳外来に相談するのも大切です。早めの対処で母乳のリズムも整いやすくなります。

授乳の悩みをひとりで抱えないために

授乳は赤ちゃんとの大切なコミュニケーションの時間ですが、うまくいかないときは孤独感や不安に押しつぶされそうになることもあります。とくに完母や混合育児では、母乳が足りているかどうかの判断が難しく、悩みを誰にも相談できないという声も多く聞かれます。

ここでは、育児支援の制度や医療機関との連携を活用して、ひとりで抱え込まない育児環境を整える方法をご紹介します。

地域の助産師・育児相談窓口を活用する方法

多くの自治体では、母子保健センターや保健所で助産師による育児相談を実施しています。授乳に関する相談もでき、母乳の出具合や赤ちゃんの飲み方、授乳姿勢のチェックなど、専門的なアドバイスを受けることが可能です。

- 定期的な「乳児健診」や「赤ちゃん訪問」の際に相談する

- 地域の「子育て支援センター」で開催される相談会に参加する

- 電話相談やオンライン相談を活用して、自宅から気軽に相談する

助産師は授乳のプロフェッショナルなので、心配なことは気軽に相談してみましょう。「うまくできていないのは自分だけ」と感じる前に、声を上げることが大切です。

病院や小児科を受診する判断基準とは

以下のような兆候がある場合は、迷わず病院や小児科への受診を検討しましょう。

- 赤ちゃんの体重が極端に増えていない、または減少している

- 授乳後もぐずりが激しく、明らかに不快な様子が続く

- 母乳やミルクをほとんど受け付けなくなった

- 授乳中に嘔吐を繰り返す、下痢や発熱がある

これらのサインは、授乳だけでなく健康状態にも関係する重要なサインです。受診することで、栄養の問題だけでなく、消化器やアレルギーなどの疾患も早期に発見できます。

また、診察を受けることで「今の育児方針で大丈夫」と安心感が得られることも多いです。早めの受診が、結果的にお子さんとご家族の安心につながるので、迷ったらまず相談を。

産前産後のケアホテル「ぶどうの木」の授乳サポートについて

産前産後のケアホテル「ぶどうの木」では、ママと赤ちゃんの安心を第一に考えた授乳サポートを提供しています。授乳は人それぞれ悩みも違うもの。経験豊富な助産師が、正しい授乳姿勢や母乳量の確認、授乳クッションの使い方、ミルクの補充方法まで、一対一で丁寧にサポートします。

母乳育児が初めての方も、混合やミルク育児を選ばれる方も安心です。また、哺乳瓶の消毒や授乳間隔の管理もお任せください。「ぶどうの木」で、心身ともにリラックスしながら、無理のない育児を始めてみませんか?

まとめ

生後4ヶ月の授乳間隔は、赤ちゃんの成長や授乳スタイルによって大きく異なります。この記事では、完母・混合・完ミそれぞれの目安や、授乳と睡眠リズムの関係、トラブル時の対処法、安心して相談できる支援体制について詳しく解説しました。

最も大切なのは、赤ちゃん一人ひとりのペースを理解し、過度に比較せず向き合うことです。授乳間隔が短すぎても長すぎても、不安になるのは自然なことですが、成長曲線や体重を確認しながら見守ることで、少しずつリズムは整っていきます。

ママやパパが自信を持って育児を楽しめるように、情報を味方につけて、必要なときには周囲のサポートを受けることを忘れないでください。授乳という日々の営みが、赤ちゃんとの絆を深めるかけがえのない時間になりますように。